말하지 않아도 아는 사이라는 환상

관계에서 가장 흔한 착각 중 하나는, 오래 알고 지낸 사람이라면 말하지 않아도 내 마음을 알아줄 거라는 믿음이다. 오랜 시간 쌓인 정, 함께한 기억, 암묵적인 호의가 있으니 굳이 말로 꺼내지 않아도 서로의 의도를 이해할 수 있을 것이라는 기대다. 그러나 이 믿음은 단지 관계의 편안함을 가장한 방임일 수 있으며, 대화의 부재를 정당화하는 자기위안일 수도 있다.

말하지 않아도 안다는 전제는 결국 자기중심적 사고에 가깝다. “내가 저 사람이라면 이렇게 느꼈을 것이다”라는 추측은, 본질적으로 타인의 감정에 대한 재단이다. 그러나 타인의 감정은 예측이나 추론이 아닌, 직접적인 표현과 확인을 통해서만 알 수 있다. 말을 건넬 용기를 내지 않고, 표현된 감정을 경청하지 않으며, 서로를 짐작만으로 해석하는 관계는 언젠가 정체되고 오해로 균열이 생긴다.

많은 관계가 ‘오해’ 때문에 무너지는 것이 아니라, 오해를 말하지 않기 때문에 무너진다. 감정이 쌓일수록 조심스러워지고, 조심스러움은 침묵으로 이어진다. 그 침묵은 곧 거리감을 만든다. 이 과정에서 사람들은 스스로에게 이렇게 말한다. “괜히 말을 꺼냈다가 멀어질까 봐.” 그러나 진실은 그 반대다. 말하지 않기 때문에 관계는 멀어진다. 대화를 시도하는 사람은 오히려 관계를 붙잡고자 하는 사람이다.

감정을 말로 꺼내는 일이 늘 쉽고 단정한 건 아니다. 감정은 논리나 설명의 대상이 아니기 때문에, 이유를 말하기도 어렵고 때로는 스스로조차 정리가 되지 않는다. 하지만 불편한 감정을 표현하지 않고 감내하는 것이 미덕이라고 여기는 문화는, 결국 ‘감정을 말하지 않는 사람만이 좋은 사람’이라는 왜곡된 이상을 만든다. 그 결과, 감정을 솔직히 드러내는 사람은 예민하거나 이기적인 사람으로 오해받기 십상이다.

‘그럴 의도는 아니었다’는 말은 상처 준 사람에게나 의미 있는 변명일 뿐, 상처받은 사람에게는 전혀 위로가 되지 않는다. 감정은 ‘의도’가 아니라 ‘결과’로 남는다. 그 결과를 인정하는 태도는, 단순히 사과를 넘어서 관계를 지속하려는 의지의 표현이다. 그러나 많은 이들이 상처를 준 이후에는 오히려 말을 줄이고, 침묵으로 상황을 넘긴다. 그런 침묵은 중립도 아니고 성숙도 아니다. 그저 피로부터 도망치는 방식일 뿐이다.

관계는 말의 총량만큼 깊어진다. 말이 많다는 것이 곧 좋은 관계라는 뜻은 아니지만, 적어도 대화의 가능성이 있는 관계는 언제든 다시 회복될 여지가 있다. 반면, 말이 사라진 관계에서는 모든 감정이 해석의 영역으로 넘어간다. 말이 없을수록, 오해는 자라나고 피로는 쌓인다.

‘말하지 않아도 아는 사이’는 실재하지 않는다. 오히려 좋은 관계일수록, 서로의 감정을 자유롭게 말할 수 있는 환경이 조성되어 있다. 갈등의 순간에도 대화를 시도할 수 있고, 감정의 어긋남을 설명할 수 있으며, 그 설명을 받아줄 준비가 되어 있는 관계가 건강한 관계다. 묻고, 듣고, 표현하는 사이야말로 오래 유지되는 관계다.

말을 한다는 것은, 상대에게 감정을 요구하는 것이 아니라, 관계에 책임을 지는 일이다. 불편한 감정을 말로 설명하고, 상대의 말을 경청하며, 서로의 마음을 오해 없이 다듬는 과정. 그것이 결국 ‘말할 수 있는 사이’가 주는 안정감이다.

말하지 않아도 아는 사이라는 말은, 듣기엔 편하지만 현실에선 가장 자주 실패하는 기대다. 말하지 않으면, 아무도 모른다. 묻지 않으면, 아무것도 확인되지 않는다. 관계란 결국, 끊임없이 말하고 듣는 의지 위에서만 지탱된다.

침묵은 이해가 아니라 오해를 만든다. 말하지 않아도 아는 사이라는 환상을 버릴 때, 비로소 관계는 더 정확하고 단단해진다. 관계는 말의 깊이만큼 성장한다.

최보영 작가

경희대 경영대학원 예술경영학과 석사

UM Gallery 큐레이터 / LG전자 하이프라자 출점팀

[주요활동]

신문, 월간지 칼럼 기고 (매일경제, 월간생활체육)

미술관 및 아트페어 전시 큐레이팅

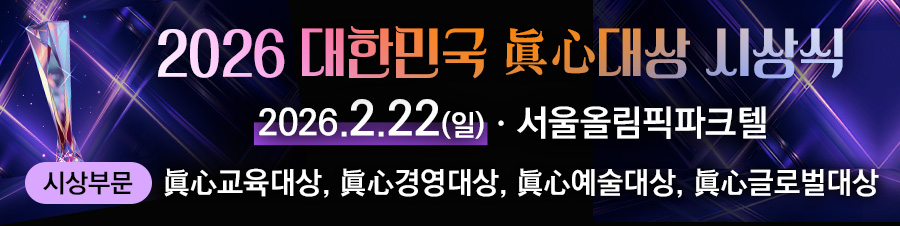

[수상경력]

2024 대한민국 眞心예술대상

[대한민국경제신문]