우리는 마지막 장면을 기억한다

한 관계의 평가는 언제 결정될까. 누군가는 오랜 시간의 신뢰를 근거로 말할 것이고, 또 누군가는 단 한 번의 실망을 끌어와 그 관계를 단정 지을지도 모른다. 하지만 심리학자들은 또 다른 기준을 제시한다. 사람은 그 관계의 ‘마지막 순간’에 경험한 감정을 기준으로 전체를 판단한다고 말한다. 이를 심리학에서는 ‘최종 인상 효과(Recency Effect)’라고 부른다. 독일의 심리학자 허만 에빙하우스(Hermann Ebbinghaus)는 1885년 기억 실험을 통해 처음 이 개념을 정리했다. 그는 무의미한 음절 목록을 피험자에게 제시한 뒤 어떤 순서의 단어를 더 잘 기억하는지를 측정했다. 놀랍게도 사람들은 목록의 앞과 뒤, 특히 마지막 항목을 유독 잘 기억했다. 즉 기억은 순서와 밀접한 관계를 맺고 있었고, 끝에 배치된 정보일수록 인지에 더 오래 남았다. 이는 단순한 기억의 문제가 아니라 인간이 사건을 해석하고 인상을 형성하는 전반적인 구조에 영향을 미친다. 이후 사회심리학자 솔로몬 아쉬(Solomon Asch)는 사람에 대한 인상 형성 실험을 통해 이 개념을 관계의 영역으로 확장했다. 같은 성격 정보를 단어 순서만 바꾸어 제시했을 때, 마지막에 나열된 특성이 전체 인상을 좌우했다. 예를 들어 ‘성실하고 따뜻한 사람’과 ‘따뜻하고 성실한 사람’은 같은 내용을 담고 있음에도 평가 결과는 달랐다. 마지막 단어가 준 뉘앙스가 그 사람 전체를 재단하는 데 결정적인 역할을 한 것이다. 이어진 다수의 실험들, 특히 앤더슨과 허버트의 평가 실험(1963)은 정보의 마지막 단편이 전체 판단에 주는 비중이 무시할 수 없음을 반복해서 증명했다.

이러한 인지 편향은 관계를 마무리하는 방식에서도 뚜렷하게 나타난다. 노벨경제학상 수상자 대니얼 카너먼(Daniel Kahneman)이 제시한 ‘피크-엔드 법칙(Peak-End Rule)’은 이러한 흐름을 감정의 영역으로 확장한 대표적 이론이다. 인간은 경험을 회고할 때 전체 흐름을 복기하지 않는다. 가장 감정적으로 강렬했던 순간과 마지막 장면, 이 두 가지가 기억의 핵심을 이룬다. 예컨대 여행지에서 다툼 한 번 없었다 하더라도 공항에서 짜증난 한 장면이 전반적 만족도를 낮출 수 있고, 영화가 아무리 평이했어도 마지막 10분이 강렬했다면 명작으로 남는다. 관계도 마찬가지다. 오랜 시간 쌓아온 신뢰보다도 마지막 대화의 말투, 작별 인사의 온도, 헤어진 후의 태도가 기억에 더 진하게 남는다. 우리가 무심코 흘려보낸 한마디가 상대에겐 관계 전체를 덮는 결론이 되기도 한다.

문제는 이 ‘최종 인상 효과’가 객관적인 판단 기준이 아니라는 점이다. 말하자면 왜곡된 기억이다. 뇌는 전체를 계산하지 않고 마지막을 확대한다. 결과적으로 우리는 어떤 관계가 진실로 어땠는지보다, 어떻게 끝났는지를 통해 그 관계를 정리해버린다. “처음엔 참 좋았는데”라는 회상 뒤에는 대부분 “마지막엔 참 실망이었지”라는 정서가 따라붙는다. 냉정하게 따져보면 상대는 늘 한결같았을 수도 있다. 다만 우리가 기억하는 방식이 그 마지막 장면에만 조명을 비추는 것이다. 이는 사람뿐 아니라 제품, 브랜드, 콘텐츠, 서비스에도 동일하게 적용된다. 마지막 응대가 불쾌했다면 오랜 충성도도 하루 만에 사라지고, 마지막 문장이 설득력 없었다면 긴 글 전체가 무의미하게 느껴지기도 한다.

그렇다면 우리는 무엇을 조심해야 할까. 핵심은 ‘끝맺는 기술’이다. 관계는 잘 시작하는 것만큼이나 잘 끝내는 것도 중요하다. 헤어짐이 더는 비극이 아니고, 싸움이 반드시 상처로 남지 않는 길은 있다. 말의 방식, 표정의 결, 응답의 시간 같은 작은 요소들이 마지막 인상을 구성한다. 누구나 다 실수하고, 다툼도 겪는다. 그러나 마지막 장면을 ‘존중’으로 정리할 수 있다면, 그 관계는 아프지 않은 기억으로 남을 수 있다. 또한 우리는 관계를 끝내더라도 상대에 대한 평가는 급하게 하지 않아야 한다. ‘지금 느끼는 감정’이 전체를 대변하는 건 아니라는 점을 기억해야 한다. 감정은 왜곡되고, 기억은 조작되며, 판단은 흔들린다. 그러니 잠시 멈춰서서 ‘나는 지금 이 장면만 보고 있는 건 아닐까?’라고 자문해볼 필요가 있다.

누구와도 완벽한 기억을 공유할 수는 없다. 다만, 우리는 기억을 구성하는 방식을 조금 더 의식적으로 다듬을 수는 있다. 인간관계도 결국 인상관리의 연속이라면, 그 인상은 마지막에 완성된다는 점을 잊지 말아야 한다. ‘마지막이 좋으면 다 좋다’는 말은 과장된 낙관이 아니다. 우리의 뇌는 실제로 그렇게 작동한다.

관계에 남는 것은 정보가 아니라 인상이고, 인상은 마지막 감정이 만든다. 그래서 끝맺음은 단순한 종료가 아니라, 기억을 설계하는 일이다.

최보영 작가

경희대 경영대학원 예술경영학과 석사

UM Gallery 큐레이터 / LG전자 하이프라자 출점팀

[주요활동]

신문, 월간지 칼럼 기고 (매일경제, 월간생활체육)

미술관 및 아트페어 전시 큐레이팅

[수상경력]

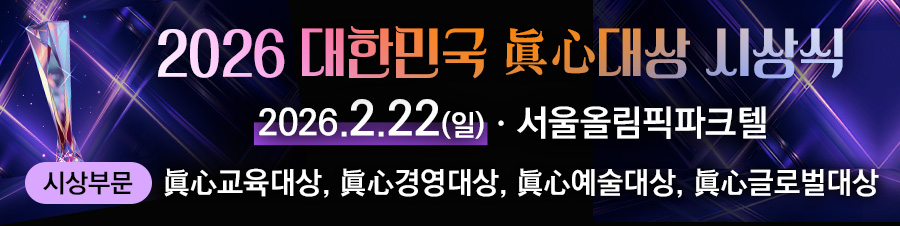

2024 대한민국 眞心예술대상

[대한민국경제신문]