살아 계셔서 참 좋다

마른 나뭇가지의 끝이 햇빛에 반짝거리고, 두꺼운 외투를 꼭 여미지 않아도 되는 날씨입니다. 거의 반년 만에 후배를 만났습니다. 늘 밝고 활발한, 주변의 기운을 경쾌하게 바꿔 주는 분위기 메이커입니다. 그녀의 할머니는 98세인데 현재 요양원에 20여 년째 머물고 계십니다.

직접 모시는 것은 아니지만, 70대 노인인 아버지가 100세 가까운 할머니를 돌보는 게 짠해서 후배가 무심코 아버지에게 말했다고 합니다.

“할머니는 98세인데 너무 오래 사시는 거 아냐?”

아버지가 그러시더랍니다,

“우리 엄만데 네가 왜 그러냐? 난 우리 엄마가 살아계셔서 좋은데….”

그 말을 전해 듣고 가슴이 뭉클했습니다. 순식간에 여러 가지 생각이 지나가더군요. 후배의 아버지로, 할머니로 저의 처지가 바뀌기도 했고요. 혹시라도 알게 모르게, 간호사인 제가 환자를 도구적‧기능적으로만 보고 많은 부분을 판단했던 건 아닌지 자신을 되돌아봤습니다.

누군가의 소중한 부모이고 가족이고 친구가 되어, 존재만으로도 힘이 되고 위안이 되었을 텐데…. 그분이 가진 정서적 가치를 놓치고, 곁을 지키는 분들의 심정을 헤아리지 못했던 것은 아닌지 저 자신을 살피게 되었습니다.

후배의 일화가 특별하게 다가온 이유는 또 있습니다. 올해 봄, 아버지를 떠나보낸 후 엄마에 대한 저의 심경이 더 애틋해졌기 때문입니다. 애도의 과정에 있을 때, 사랑하는 사람과의 사별은 다른 사람을 향한 소중한 마음으로 발전할 수 있는 원천이 된다고 합니다. 제가 아버지를 잃은 후 엄마에게 애정을 기울이는 이유인 듯합니다. 그 이면에는 그리움과 미안함 같은 후회를 더는 남기고 싶지 않다는 바람이 있을 수도 있고요. 그래서였을까요? 그녀의 말을 들으며 저도 모르게 “나도 우리 엄마가 살아계셔서 좋아.”라고 혼잣말이 흘러나왔습니다.

엄마와 함께할 수 있는 시간이 얼마나 남아있는지 가늠할 수는 없습니다. 단지 영원하지 않을 테고 길지 않다는 것만 알고 있습니다. 그래서 엄마와 마주하고, 손을 맞잡고, 볼을 비비고, 안아 줄 수 있는 시간이 소중하게 여겨집니다. 엄마가 살아계신 게 저에게만 좋은 게 아니어야 할 텐데…. 엄마도 ‘살아있으니 좋구나, 다행이다’라고 생각하고 느껴주면 좋겠는데, 어떻게 그 시간을 만들어 갈지 고민입니다. 제가 한 토막 잘라낸 시간과 마음이 지금 엄마에게는 전부일 수도 있다는 게 죄송하기도 하고, 마음 아프기도 합니다.

오늘은 제 삶의 뿌리이자 사랑의 근본이 되어준 엄마에게 그립고 감사한 마음을 담아 편지를 써야겠습니다. 그리고 조만간 뵈러 가서 그 글을 읽어 드리렵니다. 글은 이렇게 시작할 거 같아요.

“엄마! 살아 계셔서 참 좋다.”

박명주 작가

· 인공신장실 간호사

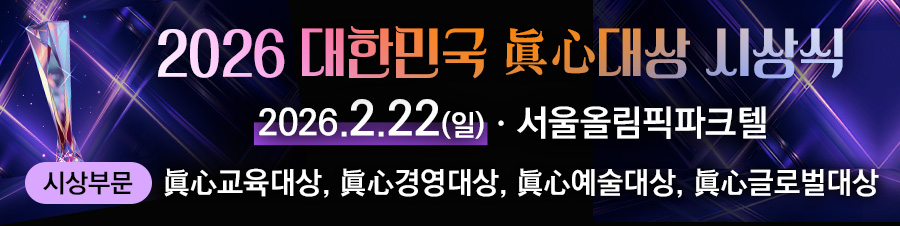

· 2025년 대한민국 眞心교육대상 수상

· 최경규의 행복학교 정회원

· 한국작가강사협회 정회원

[대한민국경제신문]