상처를 다시 부르지 않는 법

우리는 누구나 말하지 못한 상처 하나쯤은 품고 산다.

돌아보면 별것 아닐 수도 있는 일인데, 이상하게 오래 남아 마음 한 켠을 붙잡는 기억들.

누군가의 가벼운 말 한마디, 이해받지 못했던 순간,

그 나이의 우리로서는 버겁기만 했던 관계의 무게 같은 것들.

그 상처를 준 사람들은 이미 그 사건을 잊었을 확률이 매우 높다.

하지만 우리는 그날을 잊지 못하고 있다.

그때 느꼈던 수치심과 위축,

혹은 너무 어려서 표현하지 못했던 억울함이

아직도 마음속에 작은 그림자처럼 남아 있기 때문이다.

그 오래된 그림자는 나이를 먹는다고 저절로 사라지지 않는다.

오히려 더 단단하게 말라붙어

어떤 순간에는 내 선택을 막고, 관계를 흔들고,

내가 누구인지에 대한 감각까지 흐리게 만든다.

그렇다고 해서 그 상처를 다시 파헤쳐

누군가에게 이해를 구하고, 사과를 받아내야만 비로소 자유로워지는 것은 아니다.

우리가 진짜 바라는 것은 ‘그들이 나를 이해하는 것’이 아니라

‘그때의 나를 내가 이해해 주는 것’일 것이다.

그 시절의 나는 지금의 나보다 훨씬 작고, 훨씬 어렸다.

말을 잘하는 법도 몰랐고, 거절하는 법도 몰랐고,

상황을 해석할 힘도 없었다.

그저 버티는 것 말고는 다른 선택지가 없었던 시간.

그러니 그때의 나를 탓할 이유도, 그 마음을 억지로 밀어내야 할 이유도 없다.

우리가 해야 하는 건 단 하나다.

그 상처가 더 이상 나의 현재를 끌고 다니지 못하게 하는 것.

과거에 묶여 있는 감정에서

지금의 나를 아주 천천히, 그러나 깔끔하게 빼내는 것.

상처를 잊는다는 말은 결국

그때의 나를 더 이상 내 마음의 중심 자리에 두지 않겠다는 뜻이다.

그 말은 용서와는 다르다.

정확히 말하자면, 그때의 나를 지금의 내가 ‘다시 데리고 오는 일’에 가깝다.

이미 지나간 감정에 평생 머물 의무는 없다.

상처의 기원을 캐는 대신,

그 이후의 시간들을 충실하게 살아냈던 나의 모습을 바라보는 것이 더 중요하다.

돌아보면, 우리는 그 모든 상처에도 불구하고

여기까지 왔다.

말할 수 없었던 날들을 지나

말할 수 있는 사람으로 자랐고,

참을 수밖에 없었던 때를 지나

거절할 줄 아는 사람으로 자랐고,

붙들리지 않는 선택을 배워왔다.

이제는 상처가 나를 규정하지 않는다.

내가 상처를 바라보는 방식이 나를 규정한다.

그러니 우리는 이 문장을 마음속에서 조용히 말해 줄 필요가 있다.

“그건 분명 내 이야기였지만, 더 이상 지금의 나를 설명하는 문장은 아니다.”

그 말 하나로 우리는 조금씩 자유로워진다.

과거의 감정에서 나오고,

타인의 말에서 나오고,

오래된 서운함에서 나오고,

마침내 내 삶의 중심으로 돌아온다.

상처가 사라져서가 아니라,

이제 그 상처가 나를 데리고 다니지 못할 만큼

내가 나를 더 많이 이해하고 있기 때문이다.

그것이면 충분하다.

그게 자유의 시작이다.

최보영 작가

경희대 경영대학원 예술경영학과 석사

UM Gallery 큐레이터 / LG전자 하이프라자 출점팀

[주요활동]

신문, 월간지 칼럼 기고 (매일경제, 월간생활체육)

미술관 및 아트페어 전시 큐레이팅

[수상경력]

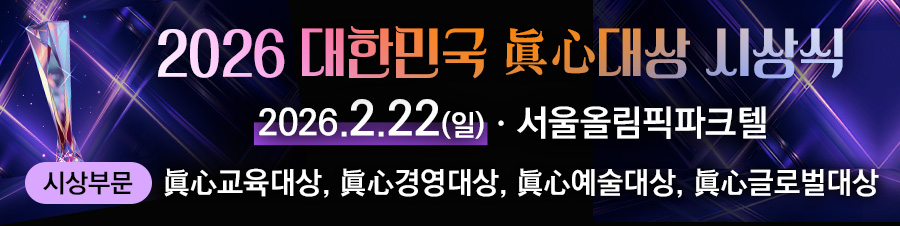

2024 대한민국 眞心예술대상

[대한민국경제신문]