그럼에도 불구하고, 잘 살아내는 중입니다

우리 아파트 환경팀 김부장님은 늘 조용하다. 누구보다 먼저 출근하고, 누가 알아채기도 전에 퇴근하신다. 일을 하고 계신 줄도 몰랐는데 어느새 처리가 끝나 있다. 식사 시간 즈음이면 단지 내 구석진 벤치에서 김밥 한 줄로 끼니를 때우고, 날씨가 갑작스럽게 바뀌는 날에도 언제나 그 자리에 먼저 나가 계신다. “감사합니다”라는 단지 관리 앱의 짧은 알림 이외에, 그분의 수고를 길게 기억하는 이는 많지 않다.

하지만 생각해보면, 이 아파트가 별일 없이 조용히 굴러가는 이유 중 하나는 김부장님이 매일 제자리를 지켜주고 있기 때문이다. 세탁실에 물이 새기 전 이미 수리가 끝나 있고, 비가 온 다음 날이면 낙엽이 사라져 있다. 사람들이 체감조차 못 할 만큼 매끄러운 흐름 속에 누군가의 수고가 깃들어 있는 것이다. 단지 내 작은 불편이 곧장 해결되는 일상, 그 자연스러움은 사실 누군가의 무수한 반복 위에서 가능해진다. 그는 늘 그랬다. 설명하지 않고, 티내지 않고, 그저 자리를 비우지 않는 사람.

나는 그분을 보며 종종 생각한다. 사람들은 각자의 이유로 무너지지 않기 위해 살아간다. 어떤 이는 아이가 잠들고 난 밤에야 비로소 자신의 시간을 되찾고, 어떤 이는 하루에도 몇 번씩 찾아오는 체념을 물리치며 일을 이어간다. 그들은 대부분 자신의 마음을 말하지 않는다. 그리고 어느새, 말하지 않는 것 자체가 그 사람의 방식이 된다. “괜찮습니다”, “별일 아니에요”라는 말 속에는 더 많은 감정이 숨어 있고, 스스로조차 그 감정을 무시하며 하루를 이어가는 삶이 있다.

우리는 대개 드라마틱한 이야기만 기억한다. 고비를 넘긴 서사, 위기를 이겨낸 사람. 하지만 실은 아무 고비도 넘기지 않았고, 뾰족한 기적 없이도 무너지지 않았다는 사실만으로 충분히 귀한 삶이 있다. 살아낸다는 건 살아간다는 말과 다르다. 살아간다는 말엔 흐름이 있지만, 살아낸다는 말엔 저항이 있다. 감정을 유예하고 책임을 감내하며, 무너지고 싶은 순간을 매일 밀어내는 일. 김부장님은 내게 그 조용한 저항의 얼굴을 떠올리게 만든다.

견딘다는 건 멈추는 일이 아니다. 때로는 말하지 않고도 감정을 통과하는 법을 배운 사람만이 할 수 있는 어떤 종류의 사랑이기도 하다. 그런 사람들은 타인의 시간을 먼저 살아주고, 자신의 마음은 가장 나중으로 미뤄둔다. 그러나 그 마음을 들여다보는 이는 거의 없다. 왜냐하면 그들은 늘 같은 표정으로 “괜찮습니다”라고 말하니까. 어쩌면 그 말 한 마디로, 자신을 설명하는 수많은 문장을 대신하고 있었을지도 모른다.

나는 요즘 자주 묻는다. 우리는 과연 누군가의 버팀을 진심으로 바라본 적이 있는가. 그 반복과 고요가 어떤 대가로 유지되는지를 상상해본 적이 있는가. 살아낸다는 말이 수고스럽지 않게 들리는 사람들에게, 이 질문은 여전히 유효하다. 우리가 살아가는 일상의 기반에는 늘 누군가의 말 없는 견딤이 깔려 있다. 그리고 그 무게를 조금이라도 덜기 위해, 적어도 한 사람쯤은 그것을 알아보아야 하지 않을까.

나는 이 글을 누군가를 대신해 써주는 감사의 인사라고 생각하지 않는다. 그보다는 기억하려는 기록이다. 누군가의 이름 없이 반복된 하루가, 그 조용한 버팀이, 그럼에도 불구하고 삶을 지탱하고 있었음을 잊지 않기 위해서. 김부장님의 이름은 내가 살아가는 일상의 한 귀퉁이에 조용히 남아 있다. 그리고 어쩌면 지금도 누군가는, 말없이 그 이름을 떠올리고 있을 것이다.

최보영 작가

경희대 경영대학원 예술경영학과 석사

UM Gallery 큐레이터 / LG전자 하이프라자 출점팀

[주요활동]

신문, 월간지 칼럼 기고 (매일경제, 월간생활체육)

미술관 및 아트페어 전시 큐레이팅

[수상경력]

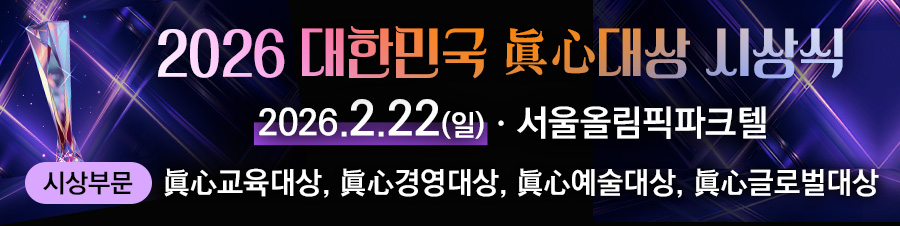

2024 대한민국 眞心예술대상

[대한민국경제신문]