이름 없는 강인함에 대하여

비가 부슬부슬 내리는 날이었다. 길가에 서서 신호를 기다리다 문득 고개를 돌렸을 때, 유모차를 밀며 천천히 걸어오는 여성이 보였다. 우산은 아이 쪽으로 기울어 있었고, 본인은 젖은 어깨를 굳이 가리지 않았다. 발밑엔 물이 고였고, 그 위를 바퀴는 조심스럽게 지나갔다. 짙은 표정도, 특별한 몸짓도 없었지만, 그 장면은 이상하리만치 오래 남았다. 나는 그날 이후로 종종 그 ‘비 오는 날의 걸음’을 떠올리곤 한다. 아무 말 없이도 어떤 진심은 그렇게 묵묵히 지나간다.

누군가를 돌본다는 것은 때론 단순한 일처럼 보일 때가 있다. 특히 그것이 엄마라는 이름을 갖게 될 때, 세상은 그 수고를 너무 쉽게 ‘당연한 일’로 치환해버린다. 새벽부터 아이를 재우고, 젖병을 씻고, 병원 예약을 확인하고, 장을 보고, 유모차를 밀고 걷는 이 하루의 목록은 어쩌면 아주 단순해 보일지도 모른다. 하지만 그 단순함 안에는 반복의 고됨과, 말할 수 없는 피로, 그리고 설명되지 않는 외로움이 깃들어 있다. 아이를 재우고 나면 혼잣말처럼 따라붙는 “나도 좀 쉬고 싶다”는 그 말. 그런 말조차 내뱉을 틈이 없는 나날 속에서, 어떤 사람은 오늘도 천천히 걷는다.

비가 오는 날에도 멈추지 않는 걸음에는 그런 복잡한 감정들이 실려 있다. 누구도 기다려주지 않는 시간표 속에서, 돌봄은 휴식이 아닌 연속이고, 고요는 평화가 아닌 고립이다. 유모차를 밀며 걷는 그 여성은 아이에게 모든 시선을 기울였지만, 정작 그녀의 시선은 아무도 마주쳐주지 않았다. 사람들은 아이를 본다. 귀엽다고 말한다. 하지만 그 옆에서 하루를 지탱하고 있는 사람의 표정에는 좀처럼 말을 건네지 않는다. 존재하되 투명한 사람, 돌보되 돌봄받지 못하는 사람. 돌봄의 주체가 된다는 건, 그런 감정의 배제를 감수하는 일일지도 모른다.

나는 그 장면 속 엄마가 누구인지 모른다. 그녀가 얼마나 지쳐 있었는지, 무슨 생각을 하며 걷고 있었는지도 모른다. 하지만 나는 분명히 안다. 그녀가 그날 단지 아이를 ‘산책시켰다’는 문장으로는 결코 다 담을 수 없는 하루를 지나고 있었다는 것을. 그 하루는 삶을 살기 위해 어쩔 수 없이 치러야 하는 비용 같은 것이었고, 그 비용은 대체로 보이지 않게 처리된다. 아이가 건강하고, 잘 자라고 있다면, 누군가는 자신이 얼마나 지쳐 있는지를 굳이 말하지 않게 된다. 사랑은 그렇게, 자기를 감추며 존재하는 방식으로 계속된다.

그런 돌봄의 흔적은 우리가 살아온 시간 속에도 분명 있었다. 어린 시절, 내가 눈치채지 못한 사이 누군가는 나를 위해 지쳤고, 나를 향해 조용히 우산을 기울였다. 그 우산은 비를 막아주는 기능만 있었던 것이 아니라, 누군가의 마음을 통째로 펼친 것이기도 했다. 내가 기억하지 못하는 그 마음들 덕분에 나는 무사히 어른이 되었고, 이제는 내가 누군가에게 그런 우산이 되어야 할 차례다. 하지만 다시 생각해본다. 나는 그 마음을 알아차릴 준비가 되어 있었던가. 누군가의 반복되는 하루에 무심한 시선을 던지며, 그 사랑을 너무 쉽게 지나치고 있었던 건 아니었을까.

세상은 겉으로 드러나는 서사에 집중하지만, 실은 매일을 살아내는 이름 없는 존재들 덕분에 유지된다. 그들은 대단한 말을 하지 않고, 특별한 인정을 바라지도 않는다. 다만, 오늘 하루도 무사히 넘기기 위해 묵묵히 자기 몫을 감당한다. 그들의 걸음은 느리지만, 그 안에는 세상을 지탱하는 진심이 있다. 우리는 그 진심을 너무 늦게 알아차리고, 너무 빠르게 잊는다.

그날, 그 비 오는 날, 나는 한 사람의 걸음을 보았다.

유모차를 밀며, 젖은 어깨로, 조용히 하루를 살아내고 있던 엄마라는 이름의 그 사람.

나는 그날 이후, 누군가의 이름 없는 반복을 더 이상 무심히 넘기지 않기로 다짐한다.

최보영 작가

경희대 경영대학원 예술경영학과 석사

UM Gallery 큐레이터 / LG전자 하이프라자 출점팀

[주요활동]

신문, 월간지 칼럼 기고 (매일경제, 월간생활체육)

미술관 및 아트페어 전시 큐레이팅

[수상경력]

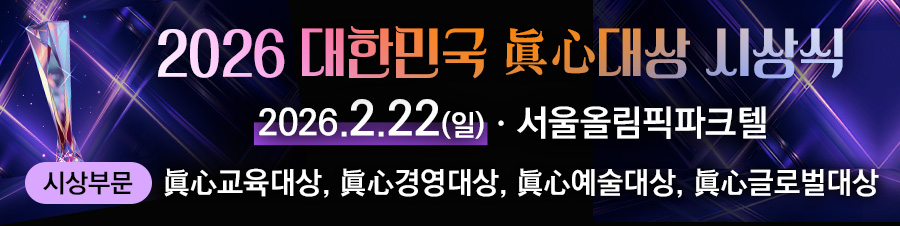

2024 대한민국 眞心예술대상

[대한민국경제신문]