조금 둔해지는 용기

요즘 사람들의 말이 조금씩 뾰족해지고 있다는 걸 느낀다.

누군가는 의도하지 않았지만, 누군가에겐 상처가 되고, 어떤 이는 스쳐 들은 말에도 오래 머문다. 말이라는 것이 원래 그러하니 새삼스러울 것도 없지만, 예전보다 더 쉽게 상처받고, 더 민감하게 반응하는 분위기라는 점은 부인하기 어렵다.

말끝을 놓지 못하는 사람들이 많아졌다.

그 말을 왜 했는지, 어떤 의미였는지, 혹시 나를 무시한 건 아닌지, 혼자서 되묻고 되짚고, 결국은 괜한 오해 속에 마음의 선을 긋는다. 누구 하나 분명히 잘못한 것도 아닌데, 관계는 어느새 멀어진다.

과민함은 단순히 성격의 문제가 아니라 환경의 산물일 수 있다.

사회 전반의 긴장감, 불확실한 미래, 관계 안에서의 불균형은 사람을 점점 날카롭게 만든다. 누구도 쉽게 말하지 못하고, 누구의 말도 쉽게 믿지 못하게 된다. 모두가 상처받지 않기 위해, 먼저 방어적인 태도를 취하고, 말과 행동에 의미를 덧씌우기 시작한다.

이럴수록 우리는 ‘선의의 둔감함’이 필요하다는 생각을 한다.

의도치 않은 말에 지나치게 반응하지 않고, 상대의 말을 굳이 해석하지 않는 자세. 때로는 그냥 못 들은 척, 모르는 척 넘길 수 있는 여유. 이는 무관심이나 회피와는 다르다. 되려 그 반대다.

‘선의의 둔감함’이란, 관계를 완전히 끊지 않기 위해 애써 외면하는 미덕이다.

의도적으로 덜 반응하고, 스스로의 마음을 먼저 다독이는 지혜다. 상대의 말이 거슬렸더라도, 한 번쯤 ‘그럴 수도 있겠지’ 하고 받아들이는 너그러움이다.

이 말에는 전제가 있다.

그 말이 정말 ‘선의’일 가능성을 열어두는 것이다. 물론 세상에는 분명 악의도 있고, 무례도 있고, 지나친 말들도 있다. 하지만 우리가 그것과 실수, 서툼, 무심함을 구분하지 못하고 모두 같은 결로 받아들인다면, 결국 상처받는 건 우리 자신이다.

선의의 둔감함은 무례함을 참는 것이 아니다.

적절한 거리, 적절한 해석, 적절한 반응을 통해 나를 지키고, 관계를 유연하게 만드는 방식이다. 가령 누군가 내 말에 반응이 없을 때, 예전에는 ‘나를 무시하나’ 생각했을 수도 있다. 하지만 지금은 ‘그럴 수도 있겠다’고 생각하고 한 발 물러서는 것이 필요하다.

살면서 많은 말을 듣는다.

격려도 듣고, 충고도 듣고, 비아냥도 듣는다. 그런데 그 모든 말에 매번 감정적으로 반응한다면 마음은 쉴 틈이 없다. 말은 흘러가고, 사람은 남는다. 흘려보낼 줄 알아야 오래간다.

‘듣고, 흘리는’ 이 단순한 동작이 익숙하지 않은 사람에게는 선의의 둔감함이 어려울 수 있다.

하지만 이는 감정을 죽이는 일이 아니라, 감정에 휘둘리지 않는 힘이다. 마음의 평온을 지키기 위한 방어선이며, 관계를 너무 빨리 소모하지 않기 위한 자기 통제다.

그렇다고 무조건 참으라는 뜻은 아니다.

선의의 둔감함은 오해하지 않기 위한 선택일 뿐, 부당함을 견디라는 요청은 아니다.

선을 넘는 사람에게는 분명하게 경계를 그어야 한다. 하지만 그 선이 애매할 때, 모든 걸 ‘나쁜 뜻’으로 단정하는 건 스스로를 갉아먹는 일이 된다.

마음은 공간이다.

좁아질수록 작은 말도 쉽게 부딪히고, 조그만 감정도 빠르게 상처가 된다.

우리가 둔감해져야 하는 이유는, 그 공간을 조금 더 넓히기 위함이다.

관계를 오래 이어가고 싶다면,

모든 말을 이해하려 들기보다, 때로는 그냥 모른 척하는 태도가 더 성숙한 반응일 수 있다.

그리고 그 태도는 생각보다 많은 상황을 유연하게 만들어준다.

나는 요즘, 이 ‘선의의 둔감함’을 의식적으로 연습하고 있다.

이 말에 내가 상처받을 이유가 있는가, 이 상황에 굳이 반응할 필요가 있는가,

내가 지금 지키고 싶은 것이 관계인지, 자존심인지, 아니면 단지 피로한 감정인지 스스로에게 묻는다.

살면서 모든 말을 꿰뚫어야 할 이유는 없다.

살면서 모든 말을 다 해석하고 받아들여야 할 이유는 없다.

어떤 말은 그냥 스쳐 보내도 괜찮다.

굳이 반응하지 않고, 굳이 감정으로 끌고 오지 않는 것.

그건 모른 척하는 게 아니라, 알아도 거기 머물지 않겠다는 선택이다.

때로는 그렇게 한 걸음 물러서는 둔감함이,

스스로를 지키는 가장 단단한 방식이 된다.

최보영 작가

경희대 경영대학원 예술경영학과 석사

UM Gallery 큐레이터 / LG전자 하이프라자 출점팀

[주요활동]

신문, 월간지 칼럼 기고 (매일경제, 월간생활체육)

미술관 및 아트페어 전시 큐레이팅

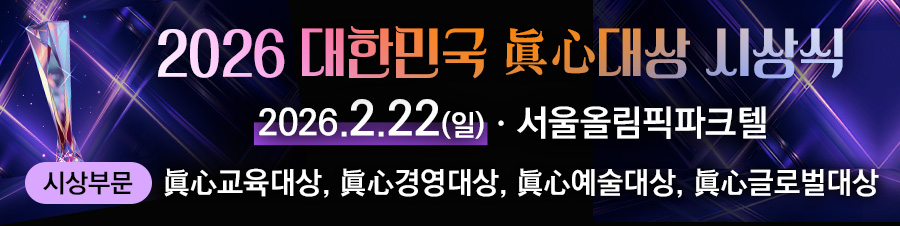

[수상경력]

2024 대한민국 眞心예술대상

[대한민국경제신문]