늦잠

“좋은 아침입니다. 잘 잤어요?” 언제부턴가 아침 인사의 종류가 다양해졌다.

그래도 변하지 않는 건, 대부분의 아침 인사는 밤새 잠자리가 편안했는지를 묻는다는 것이다. 그만큼 잠의 비중은 우리 삶에서 매우 크다고 할 수 있다. 잠을 잘 자고 나면, 에너지 넘치는 아침으로 하루를 시작할 수 있다. 좋은 잠은 건강한 삶에 필요한 힘을 다음 날 아침, 가득 채워주기 때문이다.

무엇 하나도 부족함이 없는 풍요의 시대, 먹을 것, 즐길 거리도 많은 요즘이다. 허나, 이상하게도 잠이 부족한 사람들은 더 많아지는 것 같다. 그래서인지 수면 부족으로 생기는 크고 작은 질병에 시달리는 사람들의 하소연을 자주 듣는다. 나 역시도 예외는 아니다. 가만히 돌이켜보면 편안하게 잠든 날이 거의 없는 것 같다. 잠드는 게 어렵다 보니, 잠에서 깨는 것 또한, 쉽지 않았다. 아침에 상쾌하게 일어난 기억을 쉽게 찾을 수 없으니 말이다.

도대체 문제는 무엇일까?

초등학교 때의 일이 생각난다. 서울 변두리 시내에서 살았던 우리 집은 아버지의 이직으로 학교에서 더 멀리 떨어진 산비탈 쪽에 있는 마을로 옮겨야 했다. 이사 전에는 학교까지 걸어서 20분이면 충분했는데, 이사 후에는 걸어서 50분이나 걸렸다. 늦잠이라도 잔 날은 아무리 빨리 뛰어도 지각을 면하기 어려울 정도의 먼 거리였다. 4학년 겨울방학 기간에 이사했기에, 다음 해 새 학기가 시작되자마자 아침에 더 일찍 일어나야 했다. 그 시절에도 늘 잠들기 어려워했던 나는 늦은 밤까지 뒤척이다가 새벽이 다 되어서야 깊은 잠을 잘 수 있었다. 이렇게 아침잠이 많은 나에게 30분 일찍 일어나는 것은, 여간 힘든 일이 아니었다.

그러던 어느 날, 모처럼 엄마가 깨워주시는 대로 일찍 일어나서 준비하고 여동생과 함께 등굣길을 나섰다. 시간에 맞추어 잘 자고, 잘 일어났던 여동생은, 잠이 덜 깬 나를 위해 항상 산비탈에서 시내 도로에 도착할 때까지 내 손을 잡아 주었다. 그런데 그날따라 여동생은 빨리 가야 한다며 저 멀리 먼저 뛰어갔다. 나는 비몽사몽 비탈길을 내려가다가 그만 낭떠러지 아래에 있던 보리밭 고랑으로 떨어졌다. 떨어지며 비명을 질렀던 것 같은데, 서둘러 가느라 멀어진 여동생은 듣지 못했는지 돌아오지 않았다.

보리밭 위로 좁게 나 있던 비탈길은 그리 높지 않아서 떨어지는 충격도 다행히 크지 않았다. 게다가 보리밭 고랑은 부드러운 흙과 짚이 쌓여있어서 푹신하고 따뜻하기까지 했다. 난 일어나기 귀찮아서 떨어진 채로 누워서 그냥 잤는데, 아주 맛있게 꿀잠을 잤던 것 같다. 아마 늦봄 아지랑이가 한창일 무렵이었나보다. 풋풋한 풀냄새에 취했던 것 같기도 하고, 노오란 안개꽃 가득한 들판에서 춤을 추는 꿈을 꾼 것 같기도 하다.

얼마나 지났을까? 엄마 목소리가 들렸다. “아이고 속 터져! 학교에 가기 싫으면 싫다고 하지, 왜 밭고랑에 숨어서 자고 있어? 빨리 일어나지 못해?” 눈을 떠보니 나를 내려다보는 빨갛게 달아오른 엄마의 얼굴이 보였다. 그때까지 밖에서 잔 것도 모른 채, 잠이 덜 깨어 멍해 있는 나를 보며 얼마나 답답하셨을까?

엄마 손에 이끌려 뒤늦게 학교에 도착해보니 2교시가 끝난, 쉬는 시간이었다. 다행히도 선생님께 아파서 늦게 왔다고 핑계를 대 주셔서 지각은 면했다. 그 일을 통해 나는 지각하는 것이 얼마나 부끄러운지 알게 되었다. 여전히 달콤한 아침잠의 유혹을 이겨내지 못한 나는, 늦잠 자고 뛰기를 반복했던 잊지 못할 학창 시절을 보냈다.

내 나이 50, 하늘의 뜻을 안다는 지천명의 하루를 보내고 있지만, 여전히 잠은 나에게 달콤한 숙제인 듯하다. 때론 해야 할 일들의 무게감에 짓눌려 잠을 설치기도 하지만, 그럴 때면, 40년 전 그토록 잠이 많았던 초등학생인 나에게 묻고 싶다. 그리고 이 글을 읽고 있는 당신에게도 묻고 싶다.

“간밤에 잘 주무셨어요?”라고 말이다.

윤미라(라떼)

경희사이버대 미디어문예창작학과 졸업

스토리문학 계간지 시 부문 등단

안산여성문학회 회원

시니어 극단 울림 대표

안산연극협회 이사

극단 유혹 회원

단원FM-그녀들의 주책쌀롱 VJ

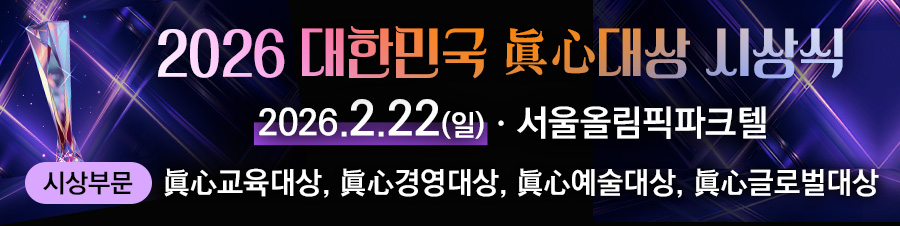

2024 대한민국 眞心교육대상 수상

[대한민국경제신문]